【新規事業担当者 向け】ポジショニングマップを使った競合他社との正しい差別化戦略

All Bridge株式会社は、新規事業に携わる方を対象に、「競合とどうやって差別化を図っていくのか」という要望が多かったテーマに基づいたオンラインセミナーを開催しました。本レポートでは、代表取締役 水谷真人による講演をもとに、新規事業の成功確率を高めるための競合他社分析の本質と、実践的な活用方法についてご紹介します。

競合分析は情報整理にあらず。学びを獲得し、市場・顧客・自社を理解する

競合他社分析は、単なる情報の羅列や整理で終わらせてはならず、新規事業の成功確率を高めるために実施することがゴールです。水谷は、情報収集した後に、「何を学び、何を課題として抽出するのか」が重要であると述べました。

競合分析をしないリスクとして、アイデア出しの段階で盛り上がっても、実際には市場が全く存在しない領域に突っ込もうとしてしまう可能性が非常に高い点が挙げられます。既存事業の戦略では差別化が主眼となりますが、新規事業の場合は、競合からどれだけの学びを獲得できるかが最も重要となります。

競合他社分析を実施することで、市場の視点を掴むことに加え、顧客がなぜその競合他社のサービスを選んでいるのかという顧客の視点、さらには今まで強みだと思っていなかったことが実は自社の大きな強みだったという自社の視点、これら三つの視点すべてを別の角度から見つめ直すことができます。

見落としがちな最大の敵:「現状維持」を含む4種類の競合を定義する

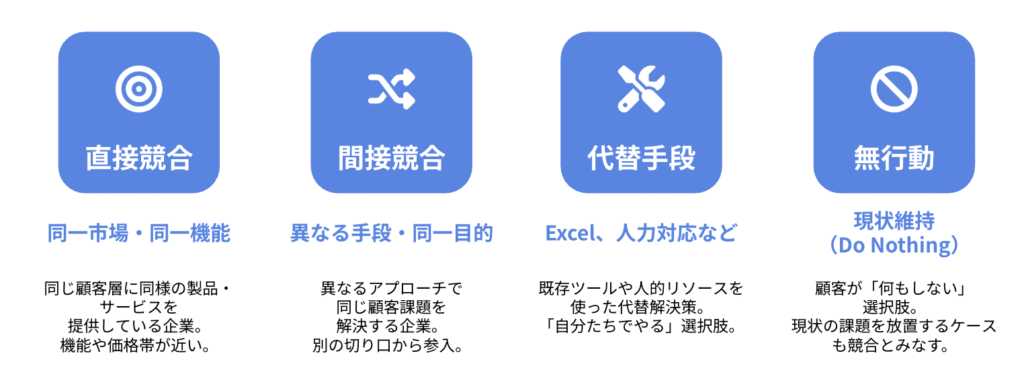

競合他社は、単純に同じ商品・サービスを提供している会社だけを指すわけではありません。競合は大きく分けて4つの種類に分類できます。

- 直接競合:同じような商品・サービスを提供する企業。

- 間接競合:代替手段を提供する企業やプロダクト(例:スマートウォッチに対するアナログ時計やラップトップ)。

- 代替の手段:課題解決のための別の手段(例:時計を見なくても時間を知る方法)。

- 現状維持:顧客が課題を感じていても、「そこまでお金を払って解決する必要はない」と何もしないことを選択する状態。

特に、新規事業においては現状維持が最大の競合となるケースが多いため、直接競合だけを見て視野狭窄に陥らないことが重要です。

競合他社の情報収集にあたっては、デスクトップリサーチ(公的情報、メディア、ユーザーの声/SNSなど)も重要ですが、実際に商品・サービスを実利用してみること や、顧客に直接会いに行く顧客ヒアリング、展示会への参加などを通じて、現場から学ぶ姿勢が求められます。

競合が強い時こそ好機。「今」ではなく「今後」どう勝つか戦略を描く

競合を調べた際に、強い競合が存在していた場合でも、競合がいる=市場があるということの確実な証拠であるため、むしろ好機と捉えるべきだと水谷は述べます。強い競合がいる場合、安易に市場参入を諦めてはなりません。

新規事業において大切なのは、「最初から全部勝つ」ことは難しいため、「今勝つか」ではなく、「今後どう勝つか」という長期的な戦略を徹底して考えることです。

競合が強大である場合の差別化戦略として、新規事業では、既存事業のように最初からコストやブランディングで差別化を図ろうとするのは非常に難しいです。まずは競合を徹底して真似る(模倣する)ことから始めるべきです。

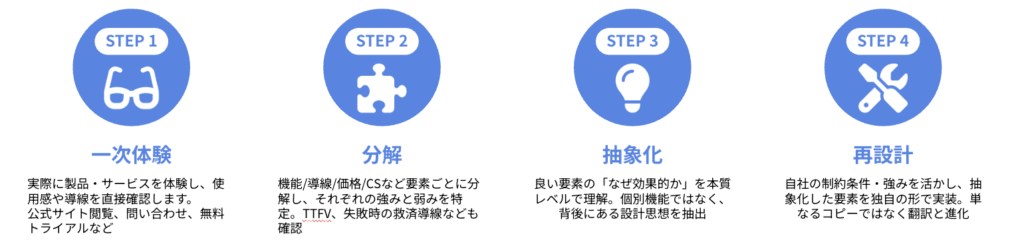

徹底した模倣と学習のプロセスは以下の通りです。

- 触って、体験する (一事体験):競合の商品・サービスを実際に利用する。

- 分解する (分析):機能や顧客動線(UX)を細かく分解する。

- 抽象化する:なぜそれが効果的なのか、本質的な理由を考える。

- 再設計する (差別化):そこから自社の独自性を磨き、今後どう勝つかを設計する。

ただし、商標や著作権、不正な技術利用など、法律や常識の範囲外の模倣は厳禁です。

実践:ポジショニングマップを用いた差別化戦略の策定

セミナーでは、競合他社分析の結果を活かし、今後の戦略を明確にするために「ポジショニングマップ」を作成するワークショップが行われました。

ポジショニングマップの作成では、まず「誰に届けたいのか(ターゲット顧客)」、「顧客が現状どんな手段で課題を解決しているのか(競合)」、「自社サービスの価値」、「選ばれる理由・選ばれない理由」を整理します。この整理を経て、「今後どんなポジションを目指したいか」という今後の狙いを明確化します。

マップは単に競合他社の現在の位置をマッピングするだけでなく、今後、我々がどの市場を狙い、そこに目指していくかという戦略を描くことが非常に大切です。

策定した戦略やポジショニングは、一度決めたら終わりではありません。特に新規事業においては、四半期に一度など定期的に更新をかけ、過去との比較ができるように、なぜそう判断したのかをドキュメントとして残しておくことが成功に繋がります。

まとめ

本セミナーでは、新規事業における競合他社分析の本質について、情報整理に留まらない実践的なアプローチが解説されました。競合分析を単なる情報収集(What)で終わらせず、市場・顧客・自社を深く理解するための「学び」(Why/How)のプロセスと位置づけることが重要です。