【新規事業担当者 向け】新規事業の成功確率を高める「課題」の見つけ方 ~社内新規事業を前に進めるために必要な視点とは?~

「新規事業の成功確率を高める「課題」の見つけ方 ~社内新規事業を前に進めるために必要な視点とは?~」をテーマにオンラインセミナーを開催しました。本記事では、当日の登壇者であるAll Bridge株式会社 代表取締役 水谷真人による講演内容をレポートします。

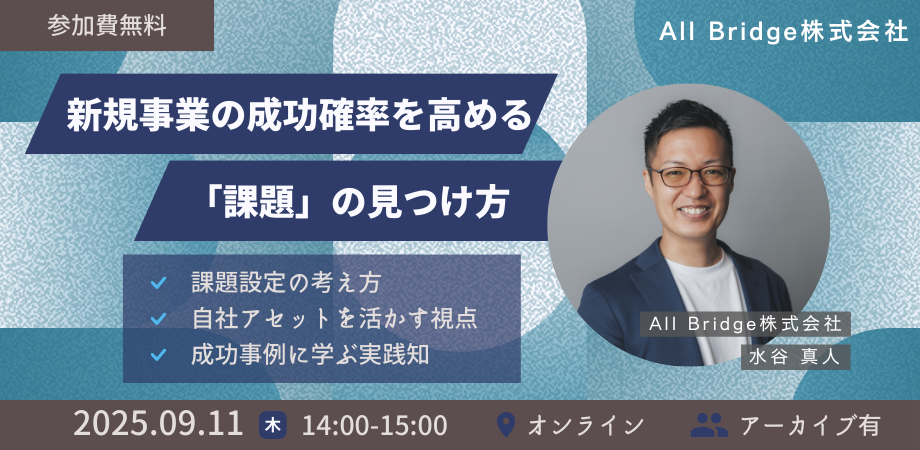

登壇者紹介

水谷 真人

All Bridge株式会社 代表取締役

早稲田大学国際教養学部卒業後、コンサルティング会社にて自動車、化学品、住宅設備メーカーなどの業界でシステム導入・業務改革プロジェクトに従事。

その後、スタートアップ支援会社に転職し、官民連携プロジェクトや新規事業創出支援、起業家育成プログラムの設計・運営に携わる。現場の想いと組織の戦略を繋ぐ伴走支援で、数多くの新規事業の立ち上げをサポート。

2023年に「人の可能性を最大化し、社会で輝く人を増やす」をミッションにAll Bridge株式会社を設立。企業の“挑戦する文化”を育み、実行力ある人財を生み出す新規事業支援プログラムを展開中。

グロービス経営大学院大学MBA修了。

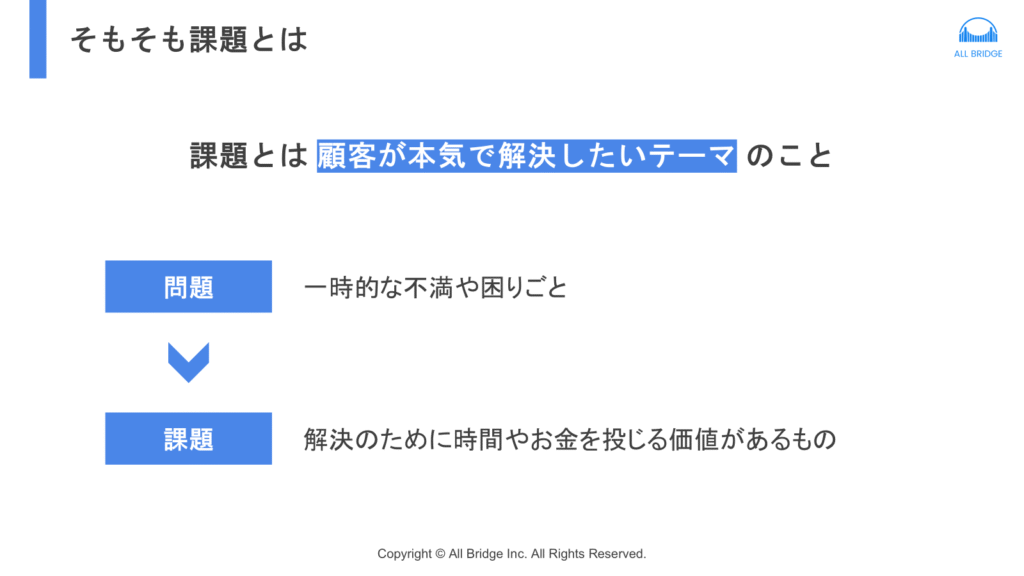

1. 課題とは何か?

「課題」と「問題」は似て非なるものです。

水谷は「課題とは、顧客が本気で解決したいテーマ。時間やお金を払ってでも解決したいと思うこと」と説明しました。

チェックのポイントは2つ。

- その困りごとは顧客にとって放っておけないか?

- 顧客は解決のために投資したいと思うか?

この2つをチームで議論できているかが大切です。

2. 顕在課題と潜在課題

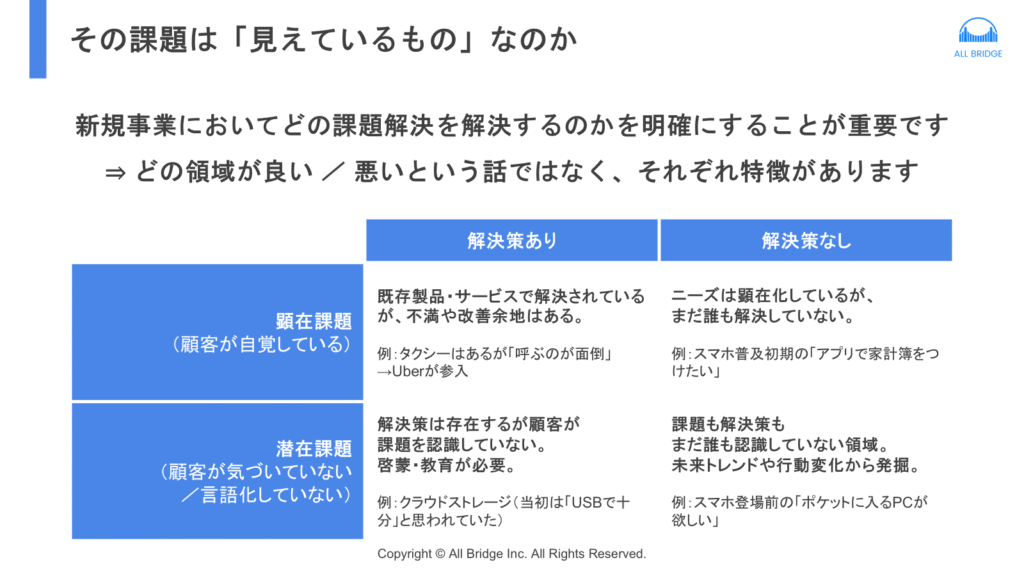

課題は「顕在課題(気づいている困りごと)」と「潜在課題(まだ気づいていない困りごと)」に分けられます。

さらに「解決策が世の中にあるかどうか」と掛け合わせると、4つのパターンに整理できます。

自社がどの領域を狙っているのかを見極めることが重要です。

3. 誰の課題か?

新規事業を考えるときは、「誰の課題を解決するのか」を突き詰める必要があります。

- ユーザー:実際に使う人

- 顧客:お金を払う人

- DMU(意思決定者):導入を決める人

例えば教育アプリなら、使うのは子ども、支払うのは親、決めるのは学校や塾の先生、という場合もあります。誰を見て議論しているかによって、戦略も大きく変わります。

4. 課題がなくても事業は生まれる?

新規事業は「課題解決」から始まることが多いですが、それだけではありません。

- 技術の進化から

- 新しい体験のワクワクから

- 社会の変化や規制の動きから

こうしたきっかけでも事業は生まれます。

ただし持続的に成長するためには、やはり「誰の課題を解決するのか」を明確にすることが欠かせません。

まとめ

水谷は「課題を見つけることはスタートに過ぎない」と強調しました。

その後も「うまいか(市場の魅力)」「勝てるか(競合優位性)」「できるか(実行性)」を繰り返し検討し続けることが大切です。